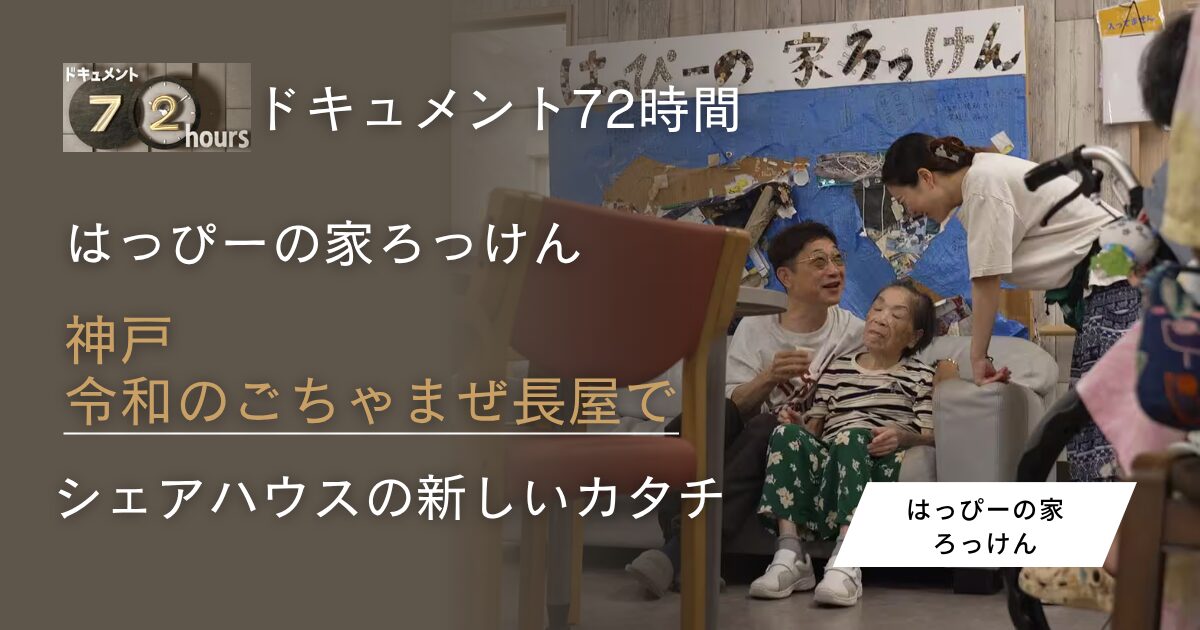

2025年10月31日放送の「ドキュメント72時間」の舞台となるのは、兵庫県神戸市長田区・六間道商店街の近くにある多世代型住宅 「はっぴーの家ろっけん」。

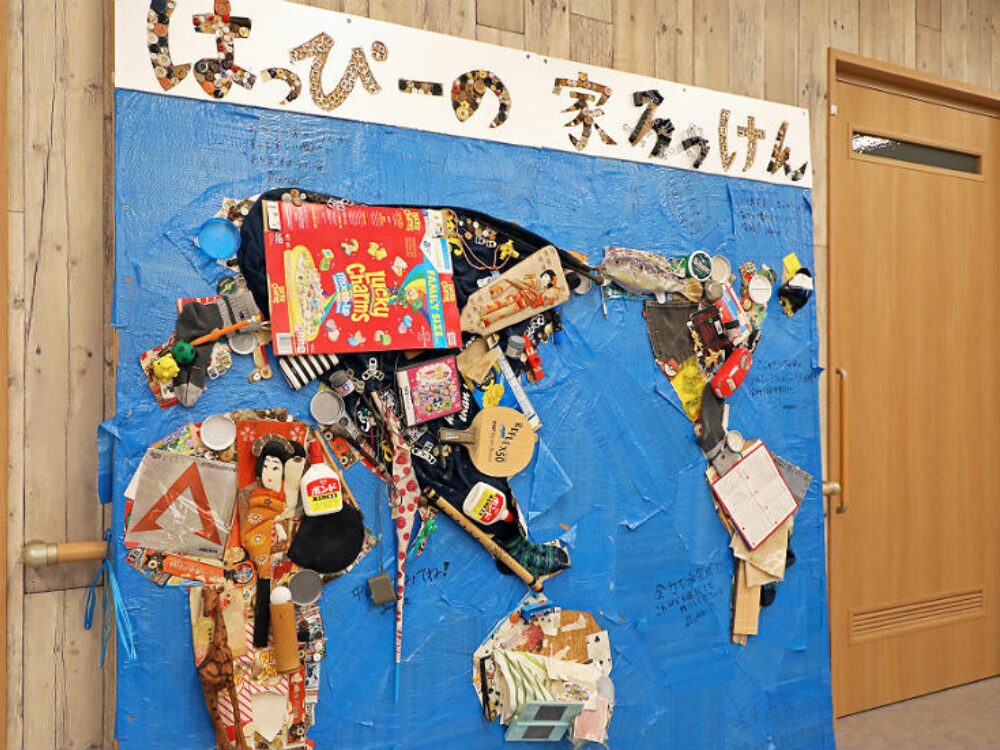

高齢者、子ども、若者、外国人…。年齢も背景も異なる住人たちと、地域の人々が「誰かのため」の場ではなく、「私の居場所」として集うこの施設は、介護付き住宅という枠を超えた“暮らしのコミュニティ”です。

この記事では、施設の成り立ち・運営理念・日常の光景・番組が注目した理由などを詳しくまとめました。

目次

「はっぴーの家ろっけん」について

基本情報

はっぴーの家ろっけん

- 住所:兵庫県神戸市長田区二葉町1丁目1-8(六間道商店街付近)

- 電話:078-646-2088

- 運営会社:株式会社Happy(代表:首藤義敬)

- 規模・構造:

建物:6階建て・緑色の外観

居室数:約40室(要支援~要介護5まで対応)

多世代交流スペース:1階にリビング・オープンスペースあり